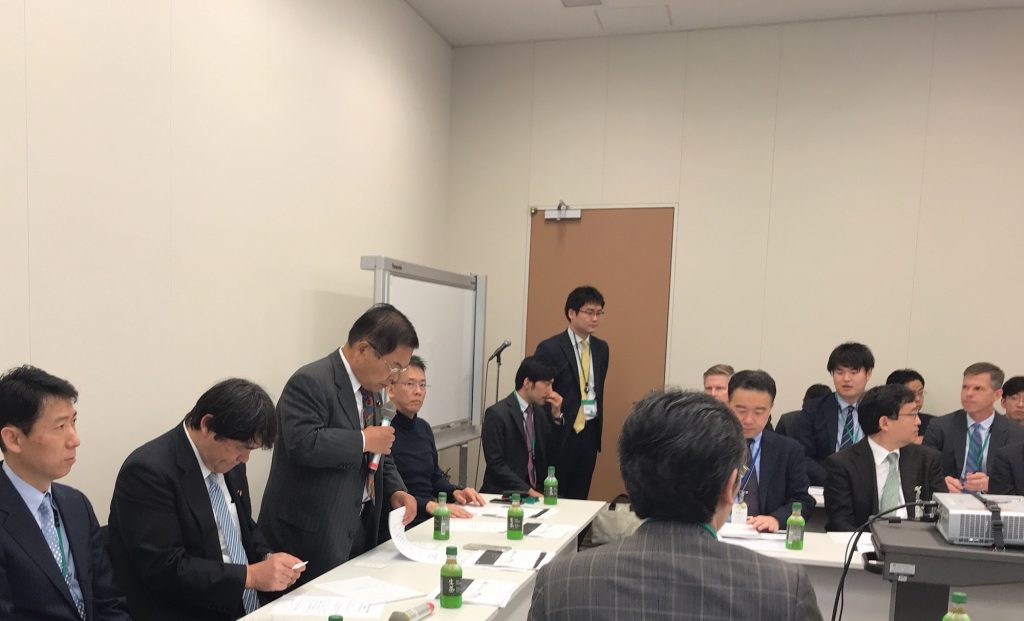

【イベントレポート】「新型通貨の適正利用を考える議員連盟」第七回

「新型通貨の適正利用を考える議員連盟」の第七回が衆議院第一議員会館で行われた。この会は現職の国会議員、また省庁職員の方を交えた公聴会であり、今回の議題はSTO(セキュリティトークンオファリング)であった。一般社団法人電子証券通貨取引交換業協会からSTOについて解説が行われたのちに、アメリカでSTOプラットフォームを運営するtZEROも加わり、日本のSTO規制に関する熱い議論が行われた。

STOを日本で適正に管理できるようにしたい:衆議院議員 竹本直一 氏

STO(セキュリティトークンオファリング)はアメリカを筆頭に世界中で注目を集めている分野だ。従来のIPOよりは手軽に、そしてICOよりはしっかりと規制に則った資金調達方法として注目を集めている。しかし、日本ではSTOを行おうにも法律が枠組みを示していないため、なかなか実施できないのが現状だ。

日本でも新たな資金調達方法としてのSTOを導入しようとする動きが政治レベルでも起こっており、衆議院議員 竹本直一 氏は開会の挨拶で「STOがアメリカで注目を集めている。日本でも適正に管理などができるようにと考えている。」と述べ、今後のSTO環境の整備に意欲を示した。

STOとは何か:一般社団法人電子証券通貨取引交換業協会がプレゼンテーション

続いて、一般社団法人電子証券通貨取引交換業協会からSTOについての説明が行われた。STOについて知るには、昨年まで盛り上がりを見せていたICOという資金調達方法について知らなくてはならないという。ICOとはイニシャルコインオファリングの略称であり、資金調達を行いたいプロジェクトが仮想通貨を発行することで資金調達を行う手段のことである。

ICOで販売、購入されたトークンは取引所を通じて、ビットコインや法定通貨に交換することができる。つまり株式に近いイメージで、取引所で売買され、中には配当が行われるものもあった。この「株に近い」ということがICOで問題となってくる。本来はプロジェクト内のサービス利用、支払い、物々交換に使うものが、換金できるようになったことで金融商品としてしっかり規制を受ける必要が発生した。

STOで鍵となるセキュリティトークンとは何か

ICOとは何かがわかったところで、次にSTOに進む。まずSTOで取り扱われるST(セキュリティトークン)とは、ブロックチェーンを使って発行、管理される証券のことである。既存の証券に基づき、ブロックチェーン技術が導入されている。

セキュリティトークンには様々な用途が考えられており、以下の3点があげられる。

(1)資金調達を目的に発行

(2)上場株式

(3)オルタナティブ資産の証券化

基本的にセキュリティトークンは既存の規制に沿って発行するものであり、考え方的には新しいものではない。アメリカは最も実例が多く、証券を発行するにはSECに登録する必要がある。しかし新興企業はお金が無いなど課題があるので、免除規定が存在しており、現在のSTOはこの免除規定を活用しているものがほとんど全てだ。

STOのメリットとその課題

STOの主なメリットとしては以下の4点が挙げられるという。

(1)投資市場の拡大と流動性の増加:

投資ファンド、ベンチャーキャピタルに注目している理由として、既存の金融システムではリターンが帰ってくるまで10年ほどかかる事が挙げられる。セキュリティトークンでは、そのリターンが帰ってくる速度が早まると言われており、そこに注目がされている。

(2)ノンストップな取引環境の実現:

株の取引と決済は同時に行われてる訳ではなく、証券振替機構が実施しており、その時間が早くなるなどのメリットがある。

(3)所有権の細分化と分割所有:

(4)プロセスオートメーションとコストの削減:

複雑な権利の移転を自動化して、人件費の削減、時間的なコストを削減できる。

課題もたくさんある。例えば、様々なブロックチェーンプラットフォームから何を選ぶかである。ブロックチェーンごとに処理速度や合意ルールなどが変化している。全ての取引を透明、公正にすることでの支障が存在し、ユーザーは数多く存在するブロックチェーンプラットフォームからメリットデメリットを考慮して自身のニーズに合うものを選択する必要がある。

tZERO

Overstock.comの子会社であるtZEROは、資本市場向けのさまざまなブロックチェーン対応ソリューションの開発に注力している。購入者と販売者が直接証券の売買を行えるようにし、迅速かつシンプルにしようというのがtZEROの取り組みだ。1月には取引所がオープンし、tZEROセキュリティトークンの二次取引が開始されたことを発表されている。

同社からはtZEROの取り組みと、日本に求める法整備について意見が述べられた。tZERO社にはベンチャータイムスが独占取材を行っており、その模様はこちらを参照していただきたい。

マーチャント・バンカーズ株式会社は70年以上の実績のある老舗企業

マーチャント・バンカーズ株式会社は創業から72年、上場から70年の実績のある企業である。主な取り組みは不動産事業、投資事業及びM&Aそしてオペレーション事業(ホテル、インターネットカフェ、病院給食)である。

不動産事業で安定収益を獲得しつつ、ホテルやボーリングなどの事業を行なっている。不動産収益は2017年3月には40億円だったが、2019年には100億円まで増収している。不動産事業の収益をえつつ、同社はブロックチェーン分野にも投資をしており、新規事業としてMBKブロックチェーン株式会社を設立。

ブロックチェーンの将来性に注目いてさまざまな事業、資金調達のアドバイザーとして活動している。実績としてすでにエストニアの仮想通貨交換所「クリプトフェックス」に資本参加し、運営にも携わった。

MBKは不動産STOを実施予定:匿名組合の仕組みを活用する見込み

不動産事業を行なってきた強みから、今回不動産STOを提言した。

同社の提案する不動産STOスキームはGKーTKスキームと呼ばれ、GKは合同会社、TKは匿名組合を意味している。現行法に批准した形で、MBK社が保有する小規模不動産をセキュリティトークンにして、資金調達を行う予定だ。

MBK社が小規模不動産STOを行う上での提言

同社が小規模不動産STOを行うに当たって、MBK社から提言が行われた。内容は以下の通りである。

前提)TKスキームの場合、トークンの移転=契約上の地位譲渡とはならない。商法上の匿名組合契約に基づく匿名組合員の地位をブロックチェーン上でトークンの移転が記録されていたとしても、契約の相手方である営業者(GK)の承諾がなければ、匿名組合員の地位が譲受人に移転することにはならない。

要望)商法で規定されている匿名組合員について、特例等を設けていただきたい。

前提)匿名組合営業は、個人または法人である匿名組合に利益に分配を行う場合、20.42%の税率により源泉徴収を行う必要がある。匿名組合契約に基づく利益を個人である匿名組合員が受領した場合、受領社側ではこの利益の分配を雑所得として取り扱うことになる。したがって、個人は確定申告において総合課税の対象となる雑所得として、匿名組合からの利益の分配を改めて申告する必要がある。匿名組合契約に基づく法人が利益の分配を受領する場合は、法人課税の対象となる。

要望)セキュリティ・トークンを発行した匿名組合の利益の分配に関して、個人の場合、株式の配当所得と同様に、申告分離課税等の特例を設けていただきたい。

質疑応答:日本の規制がアメリカに近いものになることが望まれる(tZERO)

MBKの講演ののちに、質疑応答が行われた。質問はやはりアメリカでSTOの経験のあるtZERO社に集中した。

Q) tZEROのプラットフォーム上でセキュリティトークン以外のトークンも取り扱いできるのか?

A) 仮想通貨とセキュリティトークンを混ぜることをSEC(米国証券取引委員会)が懸念している。tZEROはセキュリティトークンと仮想通貨を分離することになっている。

Q) 各国の規制はバラバラだが、ワールドワイドにtZEROプラットフォームを利用することは可能か?

A) もちろん全ての国の規制に従うつもりではあるが、日本の規制がアメリカの規制等と類似することを望んでいる。例えば、エストニアとアメリカではルールが違うので、規制の統合を行わないといけない。

Q) 日本でtZEROが事業を行おうと思った場合、どこの法律が適用されるのか?

A) 法案の通った後に、STOは有価証券としての取り扱いがきまる。その時にはtZERO社も一種金融商品取引業をもたないといけない。

Q) tZEROのトークンに投資価値はあるのか?

A) tZEROトークンを持っていると、配当を受けられるが、投票権はない。

まとめ

アメリカを筆頭にヨーロッパ、シンガポールなど世界各国で普及している新しい資金調達、STO(セキュリティトークンオファリング)。昨年頃から実際にプロジェクトの動きが強まり、2018年は80件以上のSTOによる資金調達が行われ約1億2200万ドルが調達された。

日本でもSTOの実施を示唆する声もあるが、法整備上が固まらない状況では実施に踏み切れない企業も多いのが現状である。その中で、現職国会議員からなる「新型通貨の適正利用を考える議員連盟」においてSTOの議論が行われたのは非常に意味のあることだ。今後のSTOが実施できるような法整備が行われていくことが期待される。

【Point】

- 「日本でもSTOが適正に行われるようにしたい」と衆議院議員 竹本直一 氏が言及

- マーチャント・バンカーズ株式会社は自社保有の不動産で不動産STOの実施を提言

- tZERO社は日本に対して、アメリカと近い規制が制定されることを望んでいる

記事執筆

塚田愼一