【イベントレポート】Consensus2019報告会──まとめて知るブロックチェーンビジネスの現在

2019年5月13日から15日にかけてニューヨークで世界最大級のブロックチェーンカンファレンス「Consensus2019」が行われた。3日間で80カ国から4500人が集まり、大きな賑わいを見せた現地の状況をいち早く知る機会となったのが「Consensus2019報告会──まとめて知るブロックチェーンビジネスの現在」である。本記事ではイベントの様子と、各登壇者の方のポイントをお伝えしたい。

Consensus2019とは?

- CoinDesk社が主催し、2015年にスタート

- 2019年は3日間で80カ国から4500人が集まった

- 世界最大級のブロックチェーンカンファレンス

Consensus2019には規制サイドが多く登壇:久保田大海 氏

Consensus2019にはさまざまな分野化ら専門家が集まり、議論を交わした。CoinDesk Japan 編集長の久保田氏が言うには、注目すべきは「規制」サイドが多く参加したことだという。

久保田大海 氏(CoinDesk Japan 編集長)

多様なセッション:規制サイドが多く登壇

米国SECの上級アドバイザーが登壇したことや、米国財務省のテロリズム・金融情報分析担当次官がデジタル通貨とアンチマネーロンダリングについてトークを行った。ブロックチェーン関連企業だけでなく、規制側が多く参加したところが特徴的だったという。

また、規制側だけでなく大学教授数名による「デジタル・ゴールド」をテーマにしたものや、ファンタジー作家のKen Liu氏による「サイエンスフィクション」をテーマとしたトークも行われた。

ブロックチェーンの最新トレンド

元CoinDeskリサーチャーのAlex Sunnarborg氏は「ブロックチェーンの現在」と題して講演を行った。Bitcoin誕生から10周年ということもあり、力のこもったレポートだったそうだ。同氏の発言のポイントは以下の通りである

<ポイント>

- 年金基金が仮想通貨投資ファンドへの出資

- カストディ取引の拡大

- 規制や制度の明確化、プロダクトの登場

- 弱気市場の終焉、次の強気市場へ

- 開発者の充実、今まで以上のブロックチェーン技術の向上

- インフラの成熟

最後に久保田氏は以下のように述べた。

ドットコムバブルの時代とナスダックの指数と比較して、10年ぐらいかかっていたものがビットコインで言うと2年ぐらいになっているのかなと思います。ブロックチェーン技術というのはまだ始まっていない感じもしますが、既に始まりつつあると思います。

2019年は大きなシフトチェンジの年:増田剛 氏

増田剛 氏 (クロスデジタルCEO・ブロックチェーンハブCMO)は最初に<全体感ですが、大きなシフトチェンジの年だったのかなという風に感じています>と述べた。

増田剛 氏 (クロスデジタルCEO・ブロックチェーンハブCMO)

Consensus2019に参加してポイントとなっていたのは以下の3点だという。

- “クリプト臭”の減退

- DeFi/分散型金融のポテンシャルに対する期待

- セキュリティトークンの議論

“クリプト臭”の減退

従来の暗号資産では、「使う、送る」といった行為にリスクを感じることが一般的だったという。しかし、今後は大衆に受け入れられる良いUI/UXをもったサービスが増えていくと予想。ブロックチェーンか非中央集権かにかかわらず、結局いいものを使いたいというユーザーが多いので、こういったサービスを作ることでサービスの普及が行われていく。Consensus2019で特に注目を集めていたのは「SPEDEN」というウォレットアプリだ。

今回発表されていたのが大手スターバックスやバスキン・ロビンスなど、認知度の高い業者との提携だ。店舗では仮想通貨(暗号資産)で払われているけれども、実際受け取る時は、法定通貨で受け取れるという仕組みになっている。店側にとっては非常に受け入れられやすい仕組みになっている。

DeFi/分散型金融のポテンシャルに対する期待

DeFiとは分散型金融の略称で、透明性が高く、誰でも参加可能な金融プラットフォームを目指すものである。DeFiの中でも注目を集める企業がMakerDAOだ。

MakerDAOとは?

- アメリカドルに基づいたステーブルコイン(DAI)を運営

- イーサリアムを担保にDAIを借りることができる

- 150ETH =100DAI の比率で交換可能

- 1DAI=1米ドルになるように調整されている

<ポイント>

- まだニッチな分野だが、DeFiは将来の拡張余地が大きい

- ETH以外のさまざまなデジタルアセットが担保に

- 暗号資産だけで生活ができるようになるとすると法定通貨を出口にしなくてもいい

セキュリティトークンの議論

今回最も大きなセキュリティトークン関連の発表はPolymath社が独自チェーンである「Polymesh」を開発すると発表したことだ。また協力者としてカルダノ創設者の1人であるホスキンソン氏が参加する。イーサリアムブロックチェーンは法規制順守を前提としていないため、STOに特化した独自チェーンを開発する模様だ。

参照:世界初!ポリマス社がセキュリティトークンに特化したブロックチェーン「Polymesh」を開発

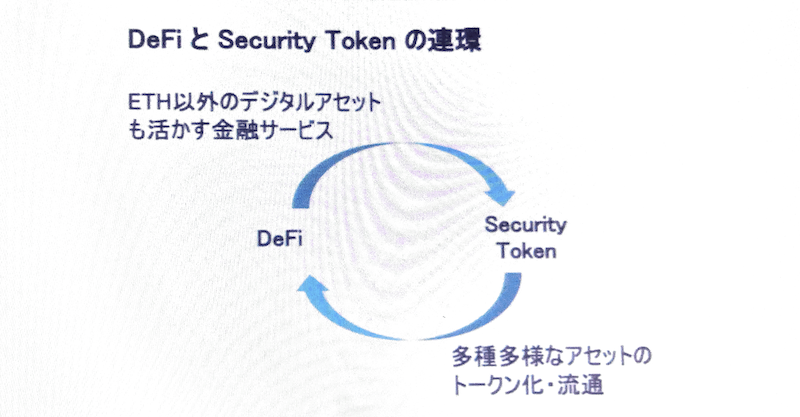

DeFiとセキュリティトークンの連環

DeFiでイーサリアム以外のデジタルアセットも使えるになると、バリエーションが増えていくことになる。セキュリティトークンで現実世界のさまざまなアセットのトークン化が進み、バリエーションが増えれば、DeFiとセキュリティトークンで経済を回せるようになっていく、という流れができるというのではないかという提案がされた。

2019年以降はアプリレイヤーが主戦場に:尾鷲達也 氏

尾鷲達也 氏 (TIS株式会社 Blockchain推進室)

TIS株式会社 Blockchain推進室の尾鷲氏はコンセンサスの2017〜2019年の3回とも参加しており、その3回分を比較した。

年度別のブロックチェーン界隈の背景とコンセンサスの内容は以下の通りである。

2017年

<背景>

- ブロックチェーンプラットフォームの覇権争い

- どれが淘汰され、どれが主流となるかに注目が集まる

<Consensus2017>

- EEAが86社の新規企業参加を発表し「最大のコンソーシアム」になったと宣伝

- 主なセッションテーマ:金融、サプライチェーン、医療、保険

2018年

<背景>

- それぞれのブロックチェーンプラットフォームは「淘汰」ではなく「共存」に

- それぞれの特徴を理解し、適切なプラットフォームを選ぶことが重要に

<Consensus2018>

- KaleidoやClovyrといった開発プラットフォームの発表

- ブロックチェーンそのものよりも周辺の開発環境やプラットフォーム間の相互運用性に関心が移る

- 主なセッションテーマ:金融、サプライチェーン、医療、保険、電力、自動運転車、不動産

2019年

<背景>

- Managed型のBaaSをメガクラウドベンダーが相次いで発表し、エンタープライズ向けの環境整備が進む

<Consensus2019>

- AWSの担当者がメインステージで今後の展望を語り、別のステージでもアリババやインドのTataも自社のBaaSを宣伝

- 主なセッションテーマ:金融、サプライチェーン、医療、保険、ゲーム

<ポイント>

- メガクラウドベンダーのBaaS提供で開発環境が整うことで、アプリレイヤーが主戦場に

- 金融、医療、保険、サプライチェーンは堅実に成長

- エンタープライズでもトークン利用が可能になっていく

パネルディスカッション

左から久保田大海 氏(CoinDesk Japan 編集長)・河合健 氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)・上田浩平 氏(みずほ銀行 シニアデジタルストラテジスト)・尾鷲達也 氏(TIS株式会社 Blockchain推進室)・増田剛 氏(クロスデジタルCEO・ブロックチェーンハブCMO)

パネルディスカッションには、今まで登壇した三名に加えて、河合健 氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)・上田浩平 氏(みずほ銀行 シニアデジタルストラテジスト)も登壇した。コンセンサスの発表では海外企業が中心だったため、質疑応答では国内の状況や国内企業の今後の展望について質問が集中した。

日本の法規制等の現状について

仮想通貨(暗号資産)の規制ができてから2年経ち、ついに今年は大きな規制の変更が行われた。来年の春に施工となる今回の改正案の影響について河合健 氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー)は以下のように述べた。

4つのポイントがあります。1つは仮想通貨交換業についてで、もう少しコンプライアンスをしっかりしてくださいということが1点です。それからカストディ、仮想通貨を預かる人にも規制がかかります。これはやはりハッキングリスクとかマネーロンダリングのリスクとが原因になります。またデリバティブが規制対象になっていきます。今まで全く規制のない世界だった先物取引が規制対象になってきます。4つ目がセキュリティトークンの話です。証券の電子化に関する法整備が進んでいきますよ、ということなので、より規制された分野になっていくと思います。これは日本だだけではなくて、世界で潮流になっていくというのを、コンセンサス2019では先んじて発表されたと思います。

Consensus2019参加企業に日本企業がほとんどいない理由

コンセンサス2019に日本企業が少なかった理由について尾鷲氏は<日本は技術的には全く遅れていないが、事業者側が遅いのかなと思います。>と回答した。

それに対し銀行(事業者側)の上田氏と増田氏は以下のように回答した。

上田氏:

銀行のケースで申し上げると、「ブロックチェーンを使った取引です」と言ってとも使えるレベルになっているのかが疑問視されているというのがあります。実証実験をしたりとか徐々に増やしていきたいというところあるものの、ブロックチェーンでやる必要があるのか、技術的な話とコストの話でトータルで考えると切り替えようとはなかなかならないです。

増田氏:

もともとビットコインの始まりは中央集権への反対から始まっています。欧米の銀行に対する不信感などもありますし、リーマンショックのこともありました。しかし日本の銀行は結構信頼されていて、銀行の先にいるユーザーのニーズが「銀行は信用できない」とならない限り、コストをかけてまでプロセスを変えるというような動きには至りにくい。

日本と世界のギャップがあるとして、ギャップを埋めるにはどうしたらよいか?

最後に会場からは、コンセンサス2019で感じた日本と世界のギャップはどのような部分か。そしてそのギャップがあるとしたらどのように埋めていけば良いのかについて質問があった。それに対して各登壇者は以下のように答えた。

尾鷲氏:

技術面では日本は劣っているとは思えないです。ブロックチェーンという産業を日本中でどうしていけば良いかというと、月並みですけど、失敗を恐れずにどんどんやってほしいと思います。新しい技術をどんどん使って、その中で新しい価値が見えてくるということもあるので、失敗を恐れずにやってほしいです。

増田氏:

(コンセンサス2019に)日本は参加者が少なかったんですね。今年は多分30人ぐらい日本人がいたと思います。参加者のほとんどがIT関連の人が多かったりして、エンドユーザーになるべき人達っていうのはほとんどいなかった。コンセンサスの会場にはサービスを使うであろう外国人のユーザーも結構いて、そこは日本と海外の大きな違いかなと思っています。ユーザーさんからも、こういうサービスが使いたい、という流れがもっと必要じゃないかなと思います。

上田氏:

金融機関という立場から言うと、失敗が許されないというところがあります。実験では大丈夫なんですけど、サービス化した時に失敗の可能性があるものを出すことができない。しかし、出来るだけステーブルコインなどブロックチェーンの可能性を注視してはいます。

河合氏:

「これすごいぞ」というものが出てくるかどうかだと思います。スタートアップはすぐに大企業と組み上がる組みたがるのですけど、例えばメルカリさんとかは自分たちでやって、突っ込んで法規制の無いところを進んでいくということをやっていました。今後は(法規制の定まっていないところでも)突っ込んでいくベンチャーやスタートアップが必要だと思います。